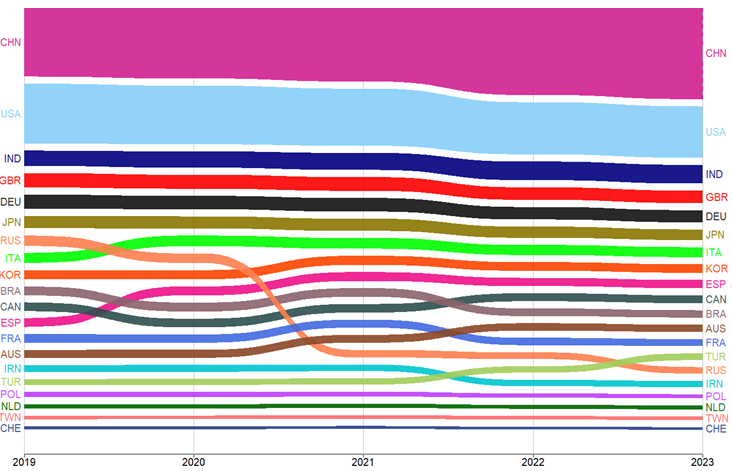

La position de la France est observée à travers les publications scientifiques publiées entre 2019 et 2023 (

schéma 31.01). En 2019, avec une part des contributions scientifiques mondiales de 2,5 %, la France était au 13ème rang des pays publiant le plus. En 2023, sa part des publications mondiales a baissé à 2 %, mais son rang reste le même, derrière l’Australie. Entre 2019 et 2023, la Russie enregistre la plus forte baisse parmi les premiers pays publiant, à la fois du nombre de contributions et de la part mondiale.

Une majorité de ces principaux pays publiant connaissent une baisse de leur nombre de contributions et de leur part mondiale (

graphique 31.02). Ces évolutions s’expliquent par la croissance des publications d’autres pays, mais aussi par la tendance à l’augmentation des copublications internationales qui réduisent le nombre des contributions individuelles de chaque pays. Trois pays, la Chine, l’Inde et la Turquie, conservent une forte dynamique de leurs publications. La hausse en volume est moins importante pour Taïwan et l’Italie, avec une part de publications stable.

À l’échelle mondiale, les publications scientifiques sont produites à plus de 90 % par des institutions publiques : moins de 1 % sont signées par des entreprises comme seules signataires et près de 7 % sont des copublications entreprise-institution publique. Parmi les 20 premiers producteurs de publications, 5 ont des parts de publications impliquant des entreprises supérieures à 10 % : le Japon (13,2 %) la Suisse (13,2 %), la France (11,5 %), les États-Unis (10,8 %) et l’Allemagne (10,3 %) (

graphique 31.03). Au cours de la période 2019‑2023, la moyenne mondiale est à 8 % et la France est au 3e rang, en progression par rapport au début de la dernière décennie.

Les co‑publications internationales sont fréquentes, mais leur part reste à des niveaux variables selon les pays (

graphique 31.04). Les grands pays ont en effet une part de co‑publications internationales relativement faible ; celle des États-Unis (41 %) est ainsi très inférieure à celle de la Suède (75 %). Au cours de la période 2019‑23, la part de co‑publications avec au moins une institution à l’étranger est de 63 % pour la France, un peu inférieure à celle du Royaume-Uni (66 %) et supérieure à celle de l’Allemagne (58 %). La part des co‑publications internationales des pays asiatiques tend à être plus faible et c’est en Chine, par ailleurs premier publiant mondial, que cette part est la plus basse (23 %).

L’indice d’impact scientifique des publications d’un pays vise à mesurer l’intérêt ou l’influence de ces dernières (

graphique 31.05). Il s’agit d’un indice normalisé pour tenir compte des pratiques de citation différentes entre les domaines de recherche, et donc des profils disciplinaires des pays. Neuf pays, parmi les principaux publiants ont un indice d’impact supérieur à 1, la moyenne mondiale. La Suisse, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis ont des indices 20 à 30 % supérieurs à cette référence mondiale. La France a un indice de 0,96, supérieur à celui de l’Espagne. L’indice d’impact des copublications internationales de la France est sensiblement plus élevé, atteignant 1,3. C’est particulièrement le cas pour les copublications avec les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni (

graphique 31.06).