Chaque année, l'état de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation présente un état des lieux chiffré du système français, de ses évolutions, des moyens qu'il met en œuvre et de ses résultats. Une mise en perspective européenne et internationale est réalisée pour les indicateurs les plus structurants. L’ouvrage aborde une cinquantaine de thèmes déclinés sur une double page comportant une synthèse et plusieurs graphiques et tableaux illustratifs. L’essentiel des données est issu de sources exploitées par le service statistique ministériel en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (la sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques,

SIES). Ce document s’appuie aussi largement sur d’autres sources et contributions émanant du

MENESR (

DEPP,

DGESIP,

DGRI,

DGRH notamment) ou d’autres organismes, en particulier de l'

Insee, de l'

OCDE, du

Céreq, de l'

OST du Hcéres, d’Erasmus+ et de l'

OVE.

Des dépenses en faveur de l'enseignement supérieur légèrement supérieures à la moyenne de l’OCDE

La dépense de la Nation pour l’enseignement supérieur a connu une forte croissance depuis 1980 : elle a été multipliée par 3,2 (en prix constants, c’est-à-dire corrigé de l’inflation). En 2023, sur un an, à prix constants, elle recule de 0,4 %. La Nation a ainsi dépensé

43,0 milliards d'euros (Md€) pour l'enseignement supérieur en 2023 (

fiche 01) et la dépense moyenne par étudiant s'est élevée à

13 060 euros. Cette dernière est un peu supérieure à la dépense moyenne pour un lycéen de série général et technologique (11 320 euros en 2023). Par rapport à 2022, elle recule de 1,2 % à prix constants. Depuis 2014, la dépense moyenne par étudiant s’est contractée à un rythme de 0,7 % par an en euros constants en moyenne, sous l’effet de la vive progression des effectifs étudiants et, plus récemment du dynamisme des formations en apprentissage. Ainsi, la dépense moyenne par étudiant s’est réduite de près de 1,8 % depuis 2017 et le nombre d’étudiants inscrits a progressé de plus de 20 %. Sa progression est néanmoins forte sur longue période, avec une croissance de 35 % depuis 1980 (en euros constants). Le coût par étudiant est différent selon les filières de formation : il varie de

12 250 euros en moyenne par an pour un étudiant d'université jusqu'à

18 560 euros pour un élève de

CPGE. Le différentiel s'explique en grande partie par le taux d'encadrement pédagogique.

Près des

deux tiers de cette dépense pour l'enseignement supérieur concernent le personnel. À la rentrée 2023, le potentiel d'enseignement et de recherche dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du

MESR est de

93 000 enseignants dont

55 200 enseignants-chercheurs et assimilés, soit

59 % de l'ensemble (

fiche 04). Les enseignants du second degré et les enseignants non permanents représentent respectivement

14 % et

27 % de ces effectifs. En 20 ans, le nombre d'enseignants dans le supérieur a progressé de 3,5 %.

La part de l'État est toujours prépondérante dans le financement de l'enseignement supérieur (

58,1 % en 2023) mais recule. Celle des entreprises (20,8 %) se renforce dans un contexte de progression rapide de l’apprentissage. Quant à celle des ménages, elle atteint

10,4 %, en progression depuis deux ans notamment en lien avec la hausse des effectifs d’étudiants dans le secteur privé et des frais d’inscription associés. À la rentrée 2023, première année de mise en œuvre de la revalorisation des bourses, plus de

679 000 étudiants ont bénéficié d'une bourse sur critère sociaux soit une progression de 2,0 % en un an.

Au total, l'aide financière et sociale en leur faveur, incluant notamment les allocations de logement et les allégements fiscaux, atteint

6,6 Md€ (hors contribution des différents régimes au financement des assurances sociales des étudiants) (

fiche 03).

En consacrant

1,6 % de son

PIB en 2021 à l'enseignement supérieur, la France se situe juste au-dessus de la moyenne des pays de l'

OCDE (1,5 %) (

fiche 02). Elle devance des pays européens comme l’Espagne (1,4 %), l’Allemagne (1,3 %) ou l’Italie (1,0 %) mais est distancée par les Pays-Bas (1,8 %) et le Danemark (1,9 %). Elle se positionne loin derrière les États-Unis (2,3 %), le Royaume-Uni (2,1 %) et le Canada (2,0 %). Les comparaisons internationales doivent cependant être interprétées avec prudence car elles intègrent des structures de financement très disparates.

Le nombre d’étudiants qui a progressé de près de 8 % sur les 5 dernières années progresse encore progresse encore de 1,0 % sur un an

Selon les résultats de la session 2023 du baccalauréat, 675 000 candidats ont obtenu le baccalauréat (

fiche 09) en hausse de 1,2 % sur un an. La part d'une génération ayant le bac, qui a dépassé 60 % en 1995, atteint 79,6 % en 2023. La quasi-totalité des bacheliers généraux et huit bacheliers technologiques sur dix s'inscrivent dans l'enseignement supérieur ; pour les bacheliers professionnels, dont une majorité se dirige d’emblée vers la vie active, le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur, certes inférieur, a nettement progressé en 10 ans pour atteindre 47 % en 2023.

Les plateformes Parcoursup pour l’entrée dans l’enseignement supérieur et Mon Master pour l’accès aux formations de Master présentent l'offre de formation et permettent une gestion des candidatures à l'entrée de l'enseignement supérieur pour Parcoursup et en master pour Mon Master.

Au cours de la campagne 2024, 626 000 élèves de Terminale en 2023‑24 y ont confirmé des vœux dans Parcoursup (

fiche 09). En moyenne, la liste de vœux d’un candidat comporte

13,4 vœux. Cette liste se compose à 34 % de vœux en Licence (dont 4 % en L.AS), 4 % en

PASS, 27 % en

STS, 11 % en

BUT, 6 % en

CPGE et 6 % en DE sanitaire et social, les autres vœux étant formulés dans d’autres formations présentes sur Parcoursup. Pour les candidats de terminale générale, la Licence est le vœu le plus fréquent (48 % dont 5 % en L.AS), suivie dans l’ordre d’importance par les

BUT (10 %), les

CPGE (10 %) et les

STS (8 %). Pour les candidats en terminale technologique ou professionnelle, la

STS est la filière la plus choisie, représentant respectivement 45 % et 72 % de leurs listes de vœux en moyenne. Le 11 septembre 2024, en fin de procédures principale et complémentaire, 94,5 % des bacheliers inscrits à Parcoursup en phase principale ont reçu au moins une proposition et 81,7 % ont accepté l’une d’entre elles.

À l’issue de la campagne 2024 de recrutement en master,

71 % des

235 000 candidats ayant confirmé au moins une candidature via l’application Mon Master ont reçu au moins une proposition d’admission.

140 000 candidats (60 %) ont finalement accepté définitivement une proposition reçue sur la plateforme. 4 000 autres recrutements en master ont été réalisés hors plate-forme. 84 % des candidats inscrits précédemment en L3 se sont vus proposé au moins une inscription en master. Cette part est plus faible pour les étudiants inscrits en troisième année de

BUT (57 %) et ceux inscrits en master (62 %). Enfin, moins d’un étudiant en

LP sur deux (48 %) reçoit une proposition d’admission en master.

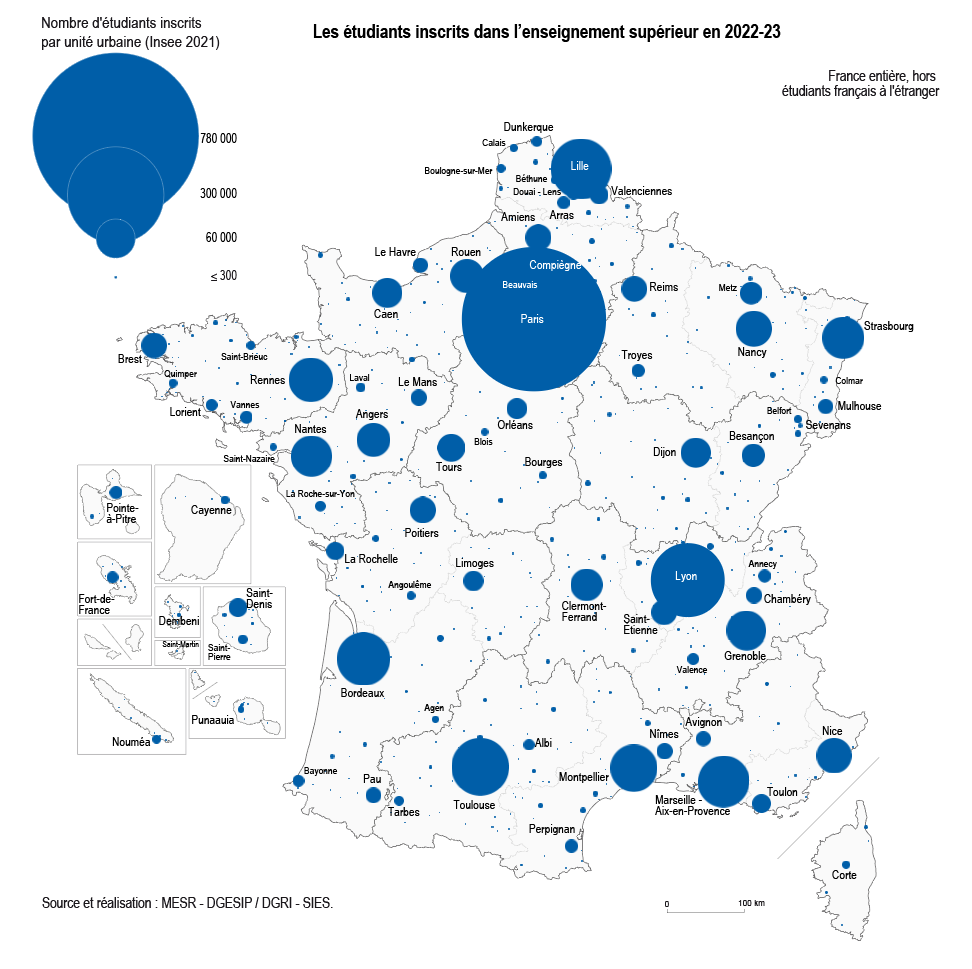

À la rentrée 2023,

2 965 400 inscriptions étudiantes (hors inscriptions simultanées en Licence et

CPGE ou

IFSI) sont recensées dans l'enseignement supérieur (

fiche 13). La population étudiante progresse de 1,0 % sur un an reprenant une trajectoire de croissance interrompue pendant un an seulement. Au cours des 5 dernières années, l’enseignement supérieur a accueilli 211 000 étudiants supplémentaires (+ 7,7 %). Cette évolution résulte pour un peu plus de la moitié d’une scolarisation accrue des dernières générations dans l’enseignement supérieur, l’évolution démographique expliquant en grande partie le reste. L’attrait des établissements français pour les étudiants en mobilité internationale explique également une partie de cette progression. On compte ainsi à la rentrée 2023

près de 320 000 étudiants en mobilité internationale en France (soit plus d’un étudiant sur dix), niveau historiquement haut. Depuis le début des années 2000, c'est l'enseignement supérieur privé qui connaît la plus forte progression de ses effectifs étudiants. Depuis 2016, les effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur privé ont progressé de 53 % contre 4 % seulement dans le public. L’enseignement supérieur privé accueille ainsi en 2023‑24 plus d’un étudiant sur quatre.

Tous niveaux de formation confondus, on dénombre ainsi en 2023‑24, 1,604 million d’étudiants à l’université. 960 000 y suivent un cursus de licence dont 143 100 préparent un

BUT, 589 000 un cursus master et 54 000 préparent un doctorat. 82 400 étudiants sont inscrits en

CPGE et 410 000 en

STS (dont 190 000 en apprentissage). Enfin, 870 000 autres se répartissent notamment dans le secteur paramédical et social, les écoles de commerce et de management ou encore dans les écoles d’art.

À l’université, la baisse des effectifs universitaires au cours des cinq dernières années repose essentiellement sur deux groupes disciplinaires « Administration économique et sociale » (

AES, - 8,6 %) et « Arts, lettres, langues,

SHS » (- 3,6 %). À l’inverse, la hausse est forte en « Sciences,

STAPS » (+ 4,6 %) et en « Droit » (+ 3,0 %).

Rendue possible à partir de 1987, accélérée par la réforme

LMD de 2002, la formation par l'apprentissage s'est fortement développée dans l’enseignement supérieur (

fiche 21 et

fiche 22). Depuis 2005, le nombre d'apprentis dans l’enseignement supérieur a connu en moyenne chaque année une croissance de 13 %. En 2023, la progression est encore de 10 % sur un an et de 33 % sur deux ans. En 2023, tous les niveaux de formation enregistrent encore une hausse importante notamment en

IUT : Un quart des étudiants en

IUT (

DUT/

BUT) sont en apprentissage en 2023 contre 9 % en 2021. Le nombre d’apprentis augmente également de 6,1 % pour les

STS, 6,4 % pour les Master, 4,3 % pour les diplômes d’ingénieur et 1,5 % pour les Licences. Les autres types de diplômes, notamment les certifications professionnelles délivrées par des écoles privées de l'enseignement supérieur, ont connu une croissance plus importante, avec plus de 36 500 apprentis supplémentaires en 2023‑24 par rapport à l’année précédente (+ 13,9 %). On compte ainsi

636 000 apprentis en 2023, un étudiant sur cinq est apprenti ; la majorité des apprentis (62,2 %) suit désormais une formation dans le l’enseignement supérieur. En 2023, 30 % des apprentis préparent un

BTS, 8 % un Master ou une Licence et 4 % un diplôme d’ingénieur.

Le Doctorat est le diplôme le plus haut délivré dans l’enseignement supérieur. Il constitue également une première expérience professionnelle pour de nombreux doctorants. Les docteurs forment, surtout, le vivier de l’activité de recherche française. Depuis 2000, la formation par la recherche s'effectue au sein d'écoles doctorales ensuite regroupées dans des collèges doctoraux. En 2023,

15 200 doctorats ont été délivrés (

fiche 39). Le nombre d’inscriptions en première année de doctorat (16 500 en 2023‑24) progresse de 4,6 % sur un an après une baisse de 17 % entre 2012 et 2022. Les contrastes disciplinaires sont cependant marqués. D’un côté les sciences de la société (droit, économie, gestion, sociologie, anthropologie) et les sciences humaines et humanités (lettres, langues, arts, histoire) reculent chacune de 36,0 % et de 36,1 % entre 2012 et 2023. De l’autre côté, sur la même période, les Sciences exactes et applications se maintiennent tandis que Biologie, Médecine, Santé progresse de 13,0 %. Le nombre de doctorats délivrés a progressé de près de 10,0 % entre 2009 et 2012, puis il s’est stabilisé entre 2010 et 2022 autour de 14 000 avant de progresser en un an de près de 10 % en 2023. Au global, le nombre de docteurs diplômés chaque année a progressé de 2,6 % entre 2012 et 2023.

Une amélioration sensible de la réussite à l’université

La réussite dans l'enseignement supérieur est fortement influencée par les antécédents scolaires des étudiants. C'est notamment vrai pour la Licence générale, le

DUT ou le

BTS et

a fortiori pour le Parcours accès santé spécifique (

PASS) ou la Licence accès santé entrés en vigueur à la rentrée 2020 (

fiche 23). À l’exception de la Licence professionnelle où le baccalauréat d’origine a peu d’influence sur la réussite, les bacheliers généraux réussissent mieux que les bacheliers technologiques et professionnels.

Seuls

50,3 % des étudiants entrés en Licence en 2018 obtiennent leur diplôme en 3, 4 ou 5 ans (

fiche 24). La réussite en licence en 3 ans s’établit durablement autour de 30 % en dépit d’une réussite un peu plus élevée au cours de la période de la crise sanitaire. Ces taux relativement faibles sont liés pour l’essentiel aux abandons à l’issue de la première année de Licence, le cas échéant suivis d’une réorientation vers d’autres filières de formation. La réussite des bacheliers généraux en Licence en 3, 4 ou 5 ans est plus de deux fois plus élevée (58,2 %) que celle des bacheliers technologiques (22,4 %) ou que celle des bacheliers professionnels (12,0 %).

Près de 61 % des diplômés 2023 de Licence poursuivent en Master (y compris Master enseignement). 66,5 % des étudiants en Master obtiennent leur diplôme en deux ans et un sur dix en trois ans. Cette réussite est en progrès sensible depuis 2017 et la mise en œuvre de la réforme des Masters.

29,8 % des néo-bacheliers inscrits en première année en

PASS ou en L.AS en 2021 accèdent en un an à la deuxième année d’étude de santé. Au final, en un ou deux ans, ils sont plus d’un tiers à y parvenir. La réussite des bacheliers technologiques et professionnels dans les études de santé est rare : 3,3 % seulement accèdent à la deuxième année en un ou deux ans. Au contraire, plus de quatre bacheliers généraux sur dix parviennent en un ou deux ans à rejoindre la deuxième année dans une des filières de santé à l’université.

La réussite est relativement élevée dans les filières courtes d’enseignement supérieur. Ainsi, près de 60 % des néo-bacheliers inscrits en

STS en 2020 obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans. En

DUT également, la réussite est élevée : près de 80 % des néo-bacheliers inscrits en

DUT en 2020 obtiennent leur diplôme en deux ou 3 ans. Cette réussite est contrastée suivant les baccalauréats d’origine. En

STS notamment, près de huit bacheliers généraux sur dix obtiennent leur diplôme en deux ou 3 ans pour seulement six bacheliers technologiques sur dix et moins d’un bachelier professionnel sur deux.

En 2023, on observe que 51,9 % des jeunes âgés de 25 à 34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur, pourcentage relativement stable sur les dernières années. La France se situe quatre points au-dessus de la moyenne des pays de l’

OCDE. Par ailleurs, sur la période 2020 à 2022, 38 % des jeunes sortants de formation initiale disposent au plus d’un diplôme du second degré et 10 % d’un diplôme national du brevet au plus, quand 28 % sortent diplômés de niveau master, 12 % de niveau licence et 11 % ont validé des études supérieures courtes.

Les milieux sociaux favorisés accèdent toujours beaucoup plus aux diplômes les plus élevés

L’accès à l'enseignement supérieur progresse : en 2022, 51,9 % des 25‑34 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur, contre 42,4 % des 25‑64 ans.

Ce contraste concerne tous les milieux sociaux. Dans les catégories favorisées, en 2020, parmi les enfants de cadres ou professions intermédiaires, 77,4 % des 20‑24 ans étudient ou ont étudié dans le supérieur contre 61,9 % des 45‑49 ans ; parmi les enfants d'ouvriers ou d'employés, la progression est un peu plus forte mais le niveau de départ est particulièrement bas : 51,5 % des 20‑24 ans ont fait des études supérieures contre 32,6 % des 45‑49 ans.

L’écart entre ces deux groupes sociaux s'observe également lorsque l'on s'intéresse à la part de diplômés : en moyenne, sur la période 2021‑2023, près de 70 % des enfants de cadres ou de professions intermédiaires sont diplômés du supérieur ; c’est moitié moins pour les enfants d'ouvriers ou d'employés (36 %).

Si les diplômés de l’enseignement technologique court, notamment en

STS et en

IUT, sont issus dans des proportions équivalentes des différentes catégories socio-professionnelles de la population française, l'université hors

IUT et les grandes écoles reflètent une forte distorsion sociale : 37,8 % des enfants de cadres sortent diplômés d'une grande école ou de l'université à un niveau Bac + 5 ou plus contre un peu plus de 13,0 % des enfants d'ouvriers et d’employés.

Les jeunes femmes sont nettement plus diplômées que les jeunes hommes, mais leur insertion professionnelle est bien moins favorable

Plus de la moitié des étudiants sont des femmes (57 %). Largement majoritaires dans les filières universitaires de Lettres ou de Sciences humaines (

70,9 %) et dans les formations paramédicales ou sociales (

83,7 %), les femmes sont minoritaires dans les classes préparatoires aux grandes écoles (

40,2 %) et en

IUT (

40,3 %). En dix ans, leur part a progressé dans les formations scientifiques à l’université (+ 7,3 points), mais reste encore minoritaire (44 %). Cependant, elles sont 67 % dans les formations de santé et 66 % en sciences de la vie, de la santé, de la Terre et de l'Univers.

Plus nombreuses dans la population étudiante, les femmes sont également davantage diplômées que les hommes. Dix points les séparent : parmi les femmes sorties de formation initiale entre 2019 et 2021, 57 % ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, pour seulement 47 % des hommes. Les femmes diplômées de l’enseignement supérieur détiennent plus souvent un diplôme de niveau Bac + 5 universitaire, alors que les hommes sont plus souvent diplômés de formations courtes (

BTS ou

DUT).

Cependant, entrées dans le monde du travail, leur situation devient moins favorable. Deux ans après leur entrée dans le monde du travail, les femmes occupent moins souvent un emploi à durée indéterminée et plus souvent un emploi à temps partiel. Elles occupent moins fréquemment un emploi de cadre. Enfin, les emplois occupés par les femmes jeunes diplômées sont moins bien rémunérés que ceux de leur homologues masculins, les écarts de salaires médians atteignant 210 euros nets par mois pour une diplômée de Master et 130 € pour une diplômée de licence professionnelle.

La science française dans le paysage mondial de la recherche et de l’innovation

En 2023, la contribution de la France aux publications scientifiques mondiales est de 2,0 %, en recul par rapport à 2019 (2,5 %) (

fiche 31). La France conserve portant son 13e rang parmi les pays participant le plus à des publications scientifiques, loin des États-Unis et de la Chine qui comptent respectivement 7 et 13 fois plus de publications scientifiques. Elle se place également à distance du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Japon de l’Italie et de l’Inde qui émerge comme puissance scientifique (plus du double de publications scientifiques L’Espagne, le Canada, le Brésil et l’Australie devancent légèrement la France qui est suivi par la Turquie et la Fédération de Russie. L’indice d’impact des publications française (de 0,96) est proche de la moyenne mondiale loin derrière celui des publications suisses, néerlandaises, britannique, américaines ou australiennes (supérieur à 1,2).

Près de 63 % des publications françaises sont réalisées en coopération avec des scientifiques étrangers ce qui place le taux de co‑publication français parmi les plus élevé au monde (comparable à celui du Royaume-Uni, 66 % et supérieur à celui de l’Allemagne, 58 %). Notamment, plus d’un quart des publications françaises associent des scientifiques américains.

Au niveau mondial, moins de 1 % des publications scientifiques sont signées par des entreprises comme seules signataires et près de 7 % sont des co‑publications entreprise-institution publique. Dans ce paysage, la France se distingue par une part de publication impliquant des entreprises, seules ou associées à des institutions publiques, sensiblement plus élevée. Avec 11,5 % des publications scientifiques françaises impliquant une entreprise, la France se situe au 3e rang mondial, juste derrière le Japon et la Suisse. Sur la période 2019‑2023, observé au niveau des grandes disciplines, Le profil de la France est proche de celui du monde en Sciences de la vie et en Sciences physiques et ingénierie. La France n’est en revanche pas spécialisée dans le domaine Sciences humaines et sociales (

SHS), contrairement à l’Espagne et au Royaume-Uni. (

fiche 33). Observé au niveau de disciplines plus fines, le profil français est plus complexe. La France apparaît ainsi très spécialisée dans les domaines Étude du passé humain (SH6, indice 1,9), en Science de l’univers (PE9), Mathématiques (PE1) et Culture et production culturelle (SH5) se distinguant sensiblement des profils de l’Allemagne, spécialisée sur les domaines des Biomolécules, de la Physique de la matière condensée, ou des États-Unis (spécialisés dans les domaines du Génome et des Neurosciences).. L’analyse des profils scientifiques nationaux repose toutefois sur une base de référence qui représente inégalement les différents pays selon les disciplines, et doit donc être appréciée avec prudence.

Dans le domaine très dynamique de l’intelligence artificielle (

IA) (+ 55 % de publications au niveau mondial entre 2018 et 2023 sur l’ensemble du domaine), (

fiche 52), la recherche française se situe au 11e rang mondial en termes de publications avec un indice de spécialisation en recul par rapport à 2018. Entre 2018 et 2023, l’indice d’impact des publications françaises en

IA progresse tout en restant inférieur à la moyenne mondiale sans présenter de spécialisation dans le domaine. À la croisée de nombreuses disciplines dont les sciences de l’environnement, les sciences de la durabilité, qui visent à répondre aux défis sociaux et environnementaux (

fiche 55), connaissent un fort dynamisme au niveau mondial (+ 80 % entre 2019 et 2023). La France compte, en 2023, pour 1,4 % des publications dans ce domaine en recul par rapport à 2019 loin derrière la Chine et les Etats-Unis et distancée par le Royaume-Uni et l’Italie dont la part mondiale est double à celle de la France.

La France demeure le second pays bénéficiaire des contributions allouées par l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe (

fiche 32). Elle se place derrière l’Allemagne et bénéficie de

11,4 % des contributions allouées. Mais, malgré un taux de réussite élevé des propositions impliquant un partenaire français, la sous-représentation de ses équipes dans les propositions ne permet pas à la France de réaliser tout son potentiel dans ce programme. Associé à l’Allemagne dans sept projets sur dix, la France est très présente dans les domaines du nucléaire, des transports et de l’espace.

La France figure encore parmi les grandes nations en matière de brevets (

fiche 34). Sur la période 2019‑2023, la France se situe au 6ème rang (5,3 % des demandes de brevets publiés à l’

OEB), après les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Cependant, entre les périodes 2010‑2014 et 2019‑2023, la part de la France dans les demandes de brevets passe de 6,5 à 5,3 %. Les demandes de brevets français se concentrent dans des technologies relatives aux Transports et Moteurs, pompes et turbines. En intelligence artificielle, la France occupe le 8e rang avec 1,9 % des demandes de brevets en

IA sur la période 2020‑2022 en recul par rapport à la période 2010‑2012 (3,5 %).

Le taux d’innovation des sociétés implantées en France au cours des années 2020 à 2022 est légèrement supérieur à celui de la moyenne de l’Union européenne (UE27) à champ sectoriel identique (57 % contre 51 %). Mais la France accuse un retard important avec l’Allemagne dont 63 % des entreprises sont innovantes (

fiche 35). Avec 74 % de sociétés innovantes, le secteur de l’information et de la communication est le plus innovant. Pour soutenir l’innovation, l’État met en œuvre propose, en complément du Crédit d’impôt recherche (

6,8 Md€ en 2021), le Crédit d’impôt Innovation (

10 000 entreprises bénéficiaires de

359 M€ de crédit d’impôt en 2021) (

fiche 48).

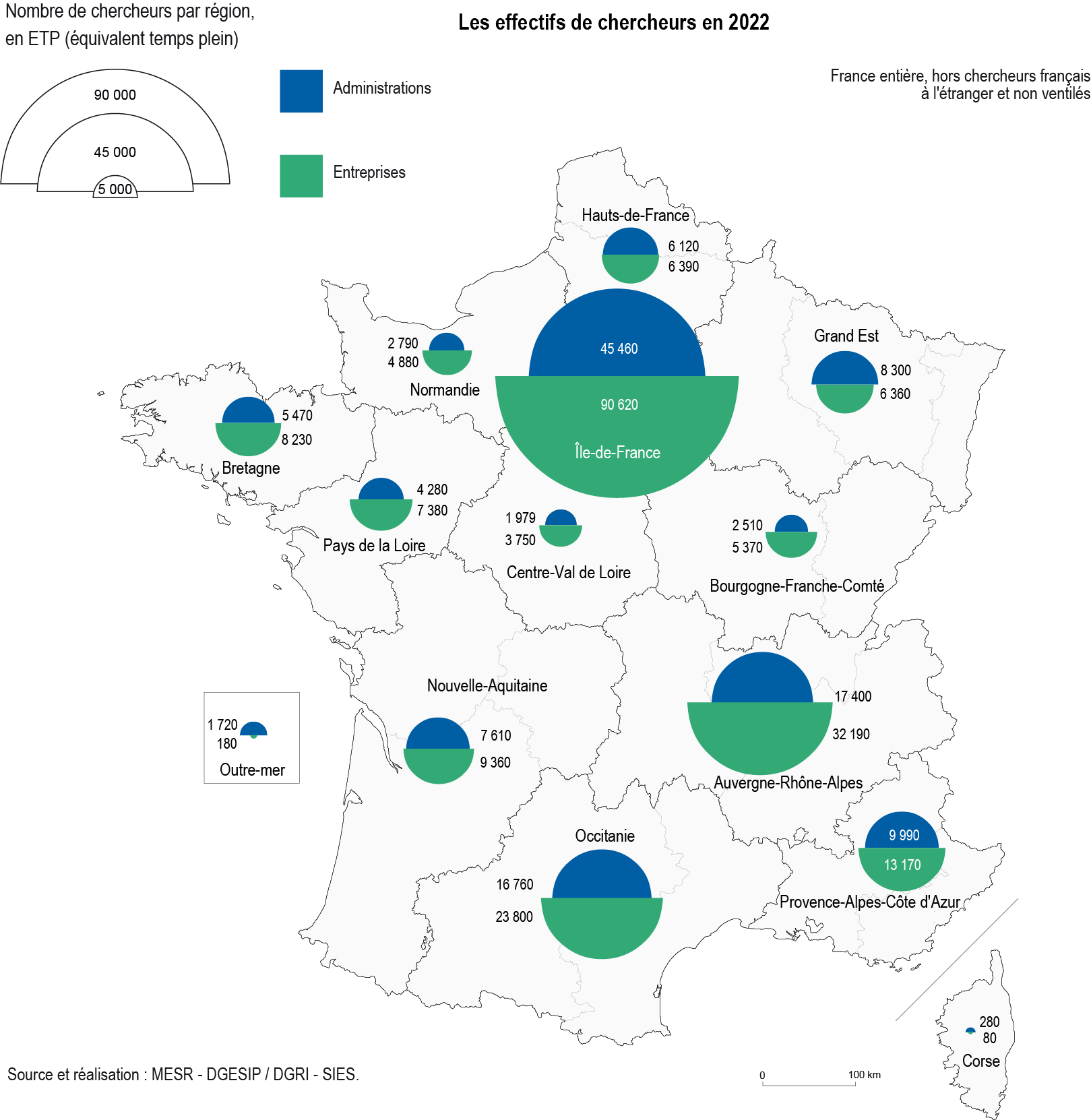

En France, 672 500 personnes se consacrent à la R&D en 2022

Au total, chercheurs et personnels de soutien confondus, ce sont

672 500 personnes qui se consacrent en 2022 à la

R&D, au moins pour une part de leur activité (

fiche 36). Ils représentent au total

501 374 personnes en équivalent temps plein (

ETP) dont

342 900 chercheurs (en ETP). Les personnels de recherche ont fortement progressé dans les entreprises entre 2012 et 2022 (+ 23 %) ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, à la faveur du recrutement d’enseignants chercheurs pour faire face aux afflux d’effectifs étudiants (+ 36 %). En revanche, dans le secteur institutionnel dit de l’État, composé essentiellement des organismes, le personnel de recherche est resté stable. En 2022, 62 % des chercheurs sont en entreprise. Dans ce secteur des entreprises, 5 secteurs d’activité concentrent la moitié de l’effectif en

ETP de chercheurs : « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (15 %), « Activités informatiques et services d’information » (14 %), « Construction aéronautique et spatiale » (9 %), « Industrie automobile » (8 %) et « Édition, audiovisuel et diffusion » (8 %). Entre 2017 et 2022, La croissance des effectifs de recherche est essentiellement portée par les branches de services dont les effectifs progressent 3,4 fois plus vite que ceux des branches industrielles. Si l’on rapporte le nombre de chercheurs à la population active, la France, avec 11,9 chercheurs pour mille actifs en 2022, se place derrière la Corée du Sud, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Belgique, Taïwan et l’Autriche mais devant les Pays-Bas, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon.

La part des femmes parmi le personnel de recherche s'élève à 34 % en 2022 (

fiche 37). Elle est plus faible dans les entreprises (25 %) que dans le secteur public (48 %). Elle est également plus faible parmi les chercheurs (30 %) que parmi les personnels de soutien (44 %). Dans le secteur public, depuis 20 ans, la place des femmes s'est renforcée au sein de la population des enseignants-chercheurs, mais le mouvement reste lent pour les postes de plus haut niveau. En 2023‑24, elles représentent 48 % des maîtres de conférences mais seulement 31 % des professeurs d'université.

Un effort de recherche reposant pour les deux tiers sur les entreprises

La dépense intérieure de recherche et développement en France s'est élevée en 2022 à

58,9 Md€ et représente

2,22 % du produit intérieur brut (

PIB) (

fiche 41). La France se situe à la 6e place parmi les six pays de l’

OCDE les plus importants en termes de volume de la dépense intérieure de

R&D (

DIRD), derrière la Corée du Sud (5,21 %), les États-Unis (3,59 %), le Japon (3,41 %), l'Allemagne (3,13 %) et le Royaume-Uni (2,90 %). La France se situe devant le Canada (1,71 %), l’Italie (1,32 %) et l’Espagne (1,44 %). En 2023, en raison du recul des dépenses de

R&D des entreprises (- 1,3 %) non compensé par la hausse des dépenses des administrations (+ 0,9 %), la

DIRD atteindrait 61,7 Md€, en recul de 0,5 % en volume. En raison de la progression du

PIB (+ 0,9 %), l’effort de

R&D se contracterait à

2,19 % du

PIB en 2023, contre 2,22 % en 2022.

L'effort de recherche est surtout le fait des entreprises qui, en 2022 exécutent près des deux-tiers (

65,6 %) des travaux de

R&D réalisés sur le territoire national pour un montant de 39,0 Md€. Les dépenses de recherche des entreprises ont progressé beaucoup plus vivement que celles du secteur public au cours des dix dernières années, à la faveur notamment de la réforme du crédit d'impôt recherche (

CIR). Les entreprises financent 60 % des travaux de

R&D en 2022. La dépense intérieure de recherche du secteur public s'élève à 20,0 Md€ en 2022 reposant majoritairement sur les organismes de recherche (52 %) mais aussi fortement sur les établissements d'enseignement supérieur et les

CHU (42 %). Ce partage reste cependant une approche quelque peu théorique dans la mesure où l’essentiel de la recherche publique est conduit dans des unités mixtes de recherche associant les deux catégories d’organisations.

Les

PME représentent 19 % des dépenses intérieures de

R&D des entreprises, dont 66 % en faveur des activités de services (

fiche 44). Les grandes entreprises, à l'origine de

56 % de la dépense intérieure de

R&D des entreprises (

DIRDE), réalisent les trois-quarts de leur effort en haute et moyenne-haute technologie. Les dépenses intérieures de

R&D des entreprises se concentrent ainsi à

54 % sur six branches de recherche : les activités spécialisées, scientifiques et techniques (11 % de la

DIRDE), l’industrie automobile (11 %), la construction aéronautique et spatiale (10 %), les activités informatiques et services d’information (8 %), l’industrie pharmaceutique (8 %) et l’industrie chimique (6 %). Par ailleurs les entreprises ont consacré une part non négligeable de leur

DIRD à des domaines transversaux comme le numérique (

fiche 50) et l’intelligence artificielle (

fiche 52), les nouveaux matériaux et les nanotechnologies (

fiche 53), l'environnement (

fiche 54) ou l’agriculture (

fiche 56).

Les entreprises sont soutenues dans cet effort par l'État via des aides directes, des coopérations avec les organismes publics dans les domaines civils ou militaires et des dispositifs fiscaux comme le crédit d'impôt recherche (

CIR) (

fiche 48). En 2021, 11 % des travaux de

R&D des entreprises sont financés par des ressources publiques et la créance du

CIR (au titre de la

R&D, de l’innovation et des collections) atteint à

7,2 Md€ en 2021. Cette dernière est estimée à 7,3 Md€ en 2022. La France de ce point de vue ne se distingue pas des autres pays de l'

OCDE où les dispositifs fiscaux de soutien à la recherche privée se développent, traduisant une concurrence accrue entre pays pour attirer les activités de

R&D des entreprises. Les collectivités territoriales participent aussi à l'effort de recherche notamment en finançant des opérations immobilières ou des transferts de technologie : en 2022, leur budget de recherche et de transfert de technologie (

R&T) est estimé à 711 M€ (

fiche 49). Les régions y contribuent pour 76 %, suivies par les métropoles (11 %).